Fungiidae クサビライシ科

Cycloseris Milne Edwards & Haime, 1849 マンジュウイシ属

Cycloseris cyclolites (Lamarck, 1816)

(Figs. 1-11)

Fungia cyclolites Lamarck, 1815: 236 [les mers Australes]; Yabe & Sugiyama 1941: 76 (part), pl. 64, figs. 8-9d, pl. 65, figs. 1–3a; Uchida & Sugiyama 1947: 1579; Eguchi 1957: 182, pl. 91, fig. 2; Eguchi 1965: 276, 3 figs.; Hamada 1963: 23, pl. 20, fig. 1 (Holocene fossil from Tateyama, Chiba, Japan).

Cycloseris cyclolites: Milne Edwards & Haime 1851: 112; Eguchi 1968: C15, C8; Veron & Pichon 1980: 108, figs. 171–174; Veron 1986: 322, 2 figs.; Uchida & Fukuda 1989: 19; Nishihira & Veron 1995: 234, 1 fig.; Veron 2000: 236, figs. 1–7, 1 skeleton fig.; Nomura & Mezaki 2005: 33, fig. 20 (right); Hoeksema 2014: 74.

Cycloseris cyclolithes: Claereboudt 1991: 21.

Cycloseris patelliformis: Nomura & Mezaki 2005: 34, fig. 20 (left).

Fungia (Cycloseris) cyclolites: Hoeksema 1989: 41, figs. 72–84, 612, 617.

Fungia japonica Vaughan, 1906: 827, pl. 67 (Tertiary fossil from Toshibetzt Valley, Yesso, Japan [=Imakane-cho, Hokkaido]).

not Fungia cyclolites (Diaseris form): Hamada 1963: 24, pl. 20, fig. 2. (Holocene fossil from Tateyama,

Chiba, Japan.)

マンジュウイシ 江口, 1965

(図1-11)

マルクサビライシ 江口, 1957: 182, pl. 91, 図2.

マルクサビライシ (またはマンジュウイシ): 江口 1968: C8.

マンジュウイシ 江口, 1965: 276, 3図; 錆浦海中公園研究所 1977: 24, 1図; 内田・福田1989: 19; 西平・Veron

1995: 234, 1図.

本種は日本からは Yabe & Sugiyama (1941) により千葉県館山湾・静岡県江ノ浦湾・鹿児島県鹿児島湾および奄美大島・沖縄県北大東島等を産地として報告され、また内田・杉山

(1947) により千葉県館山湾を分布の北限とする種として記述されたが、これらの報告では和名は与えられなかった。その後、江口 (1957) は本種にマルクサビライシの和名を与えたが、江口

(1965) は注釈なしに和名をマンジュウイシとし、さらに江口 (1968) は両和名を併記し「マルクサビライシ (またはマンジュウイシ)」とした。従って本種の和名はマルクサビライシが先取しているが、この和名がその後本種に用いられた例はない。マルクサビライシの和名は白井

(1977, 新称として) や白井・佐野 (1985) により別の種に用いられ (掲載された写真からは、前者が Lithophyllon repanda、後者が L. concinna の可能性が高いと思われるが、確実な同定は困難である。ただし、両者とも Cycloseris 属の種ではない)、近年は L. repanda の和名として定着している (西平 1988, 西平・Veron 1995, 内田・福田 1989など)。これらの経緯と和名の安定性を考慮し、本種の和名には江口

(1965) の与えたマンジュウイシを用いることを提唱する。

なお、本種の記載年は Hoeksema (1989)、Hoeksema & Cairns (2025) 等では1815年とされているが、実際に本種が記載されているのは

Lamarck (1816) であるため、本WEB図鑑では1816年を記載年とした。

図1A–H. CMNH-ZG 07358. 小笠原諸島父島, 水深 30 m. 1990-03-25. サンゴ体の長径 100.0 mm.

立川浩之採集.

A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.

E–F: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.

G: サンゴ体下面中央部付近の肋の配列.

H: 斜め方向から見た肋の突起列.

図2A–H. CMNH-ZG 07365. 小笠原諸島父島, 水深 25 m. 1990-09-15. サンゴ体の長径 78.6 mm.

立川浩之採集.

A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.

E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.

F: サンゴ体下面中央部付近の肋の配列.

G: サンゴ体下面周縁部付近の肋の配列.

H: 斜め方向から見た肋の突起列.

図3A–H. CMNH-ZG 07351. 小笠原諸島兄島, 水深 15 m. 1990-02-07. サンゴ体の長径 67.4 mm.

立川浩之採集.

A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.

E–F: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.

G: サンゴ体下面周縁部付近の肋の配列.

H: 斜め方向から見た肋の突起列.

図4A–H. CMNH-ZG 07048. 小笠原諸島母島, 水深 28 m. 2015-02-23. サンゴ体の長径 67.7 mm.

立川浩之採集.

A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.

E–F: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.

G: サンゴ体下面の肋の配列.

H: 斜め方向から見た肋の突起列.

図5A–H. CMNH-ZG 07352. 小笠原諸島兄島, 水深 15 m. 1990-02-07. サンゴ体の長径

50.3 mm. 立川浩之採集.

A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.

E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.

F: サンゴ体下面中央部付近の肋の配列.

G: 斜め方向から見た肋の突起列.

H: 生時のサンゴ体.

図6A–H. CMNH-ZG 07359. 小笠原諸島父島, 水深 17 m. 1990-03-25. サンゴ体の長径 36.2 mm.

立川浩之採集.

A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.

E: 隔壁の配列.

F: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.

G: サンゴ体下面の肋の配列.

H: 斜め方向から見た肋の突起列.

図7A–H. CMNH-ZG 10283. 宮古諸島池間島, 水深 21 m. 2023-07-13. サンゴ体の長径 40.7 mm.

立川浩之採集.

A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.

E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.

F: サンゴ体下面中央部付近の肋の配列.

G: 斜め方向から見た肋の突起列.

H: 生時のサンゴ体.

図8A–H. CMNH-ZG 06152. 奄美諸島喜界島, 水深 15 m. 2011-01-24. サンゴ体の長径 59.5 mm.

立川浩之採集.

A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.

E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.

F: サンゴ体下面周縁部付近の肋の配列.

G: 斜め方向から見た肋の突起列.

H: 生時のサンゴ体.

図9A–H. CMNH-ZG 07542. 奄美諸島加計呂麻島, 水深 6 m. 2016-01-30. サンゴ体の長径 62.0 mm.

立川浩之採集.

A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.

E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.

F: サンゴ体下面の肋の配列.

G: 斜め方向から見た肋の突起列.

H: 生時のサンゴ体 (対象は右のサンゴ体).

図10A–H. SMP-HC 1044. 高知県大月町, 水深不明. 2000年頃. サンゴ体の長径 102.4 mm.

中野正夫採集.

A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.

E–F: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.

G: サンゴ体下面の肋の配列.

H: 斜め方向から見た肋の突起列.

図11A–H. SMP-HC 471. 和歌山県白浜町, 水深 15 m. 1975-09-26. サンゴ体の長径 60.3 mm.

田名瀬英朋採集. 錆浦海中公園研究所 1977: 24掲載のサンゴ体.

A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.

E–F: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.

G: サンゴ体下面の肋の配列.

H: 斜め方向から見た肋の突起列.

図の撮影は全て立川浩之. 骨格拡大写真のスケールは一目盛 5 mm.

形態: 成体のサンゴ体は自由生活性で通常は単口性。日本産の標本でワレクサビライシ型のサンゴ体は観察されていない。観察に用いた標本の長径は 3.6~10.2 cm

(N=22) (Hoeksema (1989) の検討標本は最大 9.0 cm)。小型のサンゴ体の輪郭はほぼ円形~わずかに楕円形であるが、成長に従い明らかな楕円形となる。長径は短径の1.03~1.17倍程度。サンゴ体は厚みのある円盤状で上面は盛り上がり、小型のサンゴ体では半球形に近い形状になることが多い

(図6, 7)。成長したサンゴ体では口の周辺がドーム状に盛り上がり、その周囲が縁辺に向かいなだらかに傾斜する形状のものが多く、サンゴ体の厚みは変異が大きい

(図1, 2, 9, 10, 11)。サンゴ体下面は平面またはわずかに凹入する。口は上面中央に位置し、細かいトラベキュラの集合からなるサンゴ体長径方向に長い軸柱を持つ。軸柱の長径はサンゴ体長径の12~28%程度。軸柱の長軸延長線方向

(=サンゴ体の長軸方向) に位置する隔壁は軸柱付近から緩やかな角度で立ち上がるため、外観上口が長く見える。

隔壁はやや隙間を持って配列し、直線状からやや蛇行する。大型 (相対的に低次) の隔壁と小型 (相対的に高次) の隔壁が交互に並び、両者の高さの差はやや大きい。触手葉は形成されない。隔壁の縁辺には細かい三角形の鋸歯が並ぶ。鋸歯の数は 1 cm あたり35~72程度。隔壁側面は微細な顆粒で覆われ、多くの場合顆粒は隔壁縁辺と垂直に並ぶ。

肋は細く、下面周縁部から中央部付近までほぼ直線状に連なる。肋の大きさはほぼ同大またはわずかに大きさの異なる大小の肋が交互に配列する。肋の縁辺には尖った三角形または先の尖った円筒形の突起が一列の鋸歯状に並ぶ。肋縁辺の突起の数は 1 cm あたり33~44程度。サンゴ体壁に穴はあかない。

生時の色彩は茶褐色~淡褐色で、やや淡色のまだら模様がみられることがあり (図9H)、稀に隔壁縁辺が緑色を呈することがある (図8H)。

識別点:自由生活性のマンジュウイシ属のうち、本種と Cycloseris somervillei コバンマンジュウイシは楕円形のサンゴ体を持つことで円形のサンゴ体を持つ他種と識別される。本種とコバンマンジュウイシは、コバンマンジュウイシの方がより明瞭な楕円形であること、成長したサンゴ体が大型になること、口の周りのドーム状の盛り上がりがより顕著であること、通常、大型の肋が周期的に配列することなどで識別される。

その他の自由生活性マンジュウイシ類のうち、C. costulata スジマンジュウイシが本種と混同されやすいが、本種のサンゴ体が楕円形であること (スジマンジュウイシのサンゴ体はほぼ円形) のほか、本種は軸柱の長径が相対的にやや長く、また軸柱長軸方向にある隔壁の立ち上がりが緩やかであるため外見上口が長く見えること

(スジマンジュウイシは軸柱の長径が短く、軸柱長軸方向の隔壁が急角度で立ち上がるため口が短く見える) で識別される。なお、肋の発達程度には両者であまり差は見られず、識別形質とすることは困難である。内田・福田

(1989) は、スジマンジュウイシの直径を 7 cm とし、「よく似たマンジュウイシ (中略) は本種のように大きくならず、直径 4 cm まで」としており、西平・Veron

(1995) も本種を「直径 40 mm 程度になる円形のドーム型」としているが、本WEB図鑑の検討標本では直径 10 cm に達するものが得られており、大きさを両種の識別点とすることはできない。

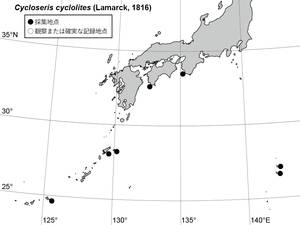

分布と生態:本種を Fungia cyclolites として報告した Yabe & Sugiyama (1941) は千葉県館山湾・静岡県江ノ浦湾・鹿児島県鹿児島湾および奄美大島等の標本を図示している

(館山湾および鹿児島湾の標本は化石あるいは摩滅の進んだ骨格と思われる)。内田・杉山 (1947) は、本種が日本産の (広義の) Fungia 属の中で最も普通のもので、その分布の北限は千葉県館山湾であるとした。また、江口 (1965) は館山湾・三重県・鹿児島県等に知られるとしており、錆浦海中公園研究所

(1977) は和歌山県田辺湾産の生時の写真を掲載している (図11の標本:ラベル記載の採集地は白浜塔島)。このように本種は日本列島の温帯域以南に広く分布する種と思われるが、これらの記録以外の報告は少なく、西平・Veron

(1995) に掲載された生時写真もオーストラリア産のものである。本研究会および執筆者の調査でも小笠原諸島から多数の標本が得られた以外は宮古諸島・奄美諸島・高知県・和歌山県から数点の標本が採集されたのみであり、本種は小笠原諸島を除く日本海域ではむしろ稀な種と考えられる。なお、西平・Veron

(1995) は千葉県館山を本種の分布域としているが、この報告のもととなったと思われる Veron (1992) にあげられた館山の記録は、沖積層の化石に基づく浜田

(1963) などを引用したものである。上述の Yabe & Sugiyama (1941) の示した館山産標本もおそらく化石と思われ、執筆者の調査でも館山湾からは本種の現生個体を見出すことはできなかった。

分布と生態:本種を Fungia cyclolites として報告した Yabe & Sugiyama (1941) は千葉県館山湾・静岡県江ノ浦湾・鹿児島県鹿児島湾および奄美大島等の標本を図示している

(館山湾および鹿児島湾の標本は化石あるいは摩滅の進んだ骨格と思われる)。内田・杉山 (1947) は、本種が日本産の (広義の) Fungia 属の中で最も普通のもので、その分布の北限は千葉県館山湾であるとした。また、江口 (1965) は館山湾・三重県・鹿児島県等に知られるとしており、錆浦海中公園研究所

(1977) は和歌山県田辺湾産の生時の写真を掲載している (図11の標本:ラベル記載の採集地は白浜塔島)。このように本種は日本列島の温帯域以南に広く分布する種と思われるが、これらの記録以外の報告は少なく、西平・Veron

(1995) に掲載された生時写真もオーストラリア産のものである。本研究会および執筆者の調査でも小笠原諸島から多数の標本が得られた以外は宮古諸島・奄美諸島・高知県・和歌山県から数点の標本が採集されたのみであり、本種は小笠原諸島を除く日本海域ではむしろ稀な種と考えられる。なお、西平・Veron

(1995) は千葉県館山を本種の分布域としているが、この報告のもととなったと思われる Veron (1992) にあげられた館山の記録は、沖積層の化石に基づく浜田

(1963) などを引用したものである。上述の Yabe & Sugiyama (1941) の示した館山産標本もおそらく化石と思われ、執筆者の調査でも館山湾からは本種の現生個体を見出すことはできなかった。

これまでのところ、本種は本研究会および執筆者の調査では宮古諸島の池間島、奄美諸島の加計呂麻島・喜界島、高知県大月町、和歌山県白浜町および小笠原諸島の父島列島・母島列島から標本が得られている。宮古諸島・奄美諸島では礁斜面のやや深場の砂礫底から採集されており、小笠原諸島では波当たりの弱い内湾の深場や外洋に面した斜面のやや深場など様々な環境の場所での生息が確認されている。

和名の由来:江口 (1965) は新称和名マンジュウイシの由来を明示していないが、自由生活性クサビライシ類の中では比較的小型で輪郭が円形に近く、上面が半球状に盛り上がるものの多い本種のサンゴ体の形態を、和菓子の饅頭になぞらえたものと思われる。

引用文献:

Claereboudt MR (1991) 慶良間列島におけるクサビライシ類. みどりいし2: 20–23. [阿嘉島臨海研究所]

江口元起 (1957) まるくさびらいし. In: 岡田要・内田亨 (著者代表) 原色日本動物図鑑IV. 北隆館, 東京, p 182, pl. 91, fig. 2.

江口元起 (1965) まんじゅういし. In: 岡田要・内田清之助・内田亨 (著者代表) 新日本動物図鑑(上). 北隆館, 東京, p 276.

江口元起 (1968) 相模湾産ヒドロ珊瑚類および石珊瑚類. 丸善, 東京.

浜田隆士 (1963) 千葉県地学図集 第4集 サンゴ編. 千葉県地学教育研究会編. 千葉.

Hoeksema BW (1989) Taxonomy, phylogeny and biogeography of mushroom corals (Scleractinia Fungiidae). Zool Verh 254: 1-295. [ResearchGate]

Hoeksema BW (2014) The “Fungia patella group” (Scleractinia, Fungiidae) revisited with a description of the mini mushroom coral Cycloseris boschmai sp. n. Zookeys. 17: 57–84. [ZooKeys]

Hoeksema BW, Cairns S (2025) World List of Scleractinia. Cycloseris cyclolites (Lamarck, 1815). Accessed through: World Register of Marine Species at: https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=207323 on 2025-07-26.

Lamarck JBP (1816) Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Vol. 2. Verdière, Paris. [BHL]

Milne Edwards H, Haime J (1851) Recherches sur les polypiers, sixieme memoire. Monographie des fongides. Annales des Sciences Naturelles. Ann Sci Nat Zool Biol Anim, troisieme serie, 15: 73–144. [BHL]

西平守孝 (1988) フィールド図鑑 造礁サンゴ. 東海大学出版会, 東京.

西平守孝・Veron JEN (1995) 日本の造礁サンゴ類. 海游社, 東京.

野村恵一・目崎拓真 (2005) 高知県大月町海域から記録された造礁性サンゴ類. Kuroshio Biosphere 2: 29-43. [黒潮生物研究所]

錆浦海中公園研究所 (1977) 串本産イシサンゴ類. 串本海中公園センター, 串本.

白井祥平 (1977) 原色沖縄海中動物生態図鑑. 新星図書, 那覇.

白井祥平・佐野芳康 (1985) 石垣島周辺海域サンゴ礁学術調査報告書. 太平洋資源開発研究所, 石垣.

内田紘臣・福田照雄 (1989) 沖縄海中生物図鑑 第9巻 サンゴ. 新星図書出版, 浦添.

内田亨・杉山敏郎 (1947) くさびらいし. In: 内田清之助ら (編著) 日本動物図鑑改訂増補版. 北隆館, 東京, p 1579

Vaughan TW (1916) Three new Fungiae, with a description of a specimen of Fungia granulosa Klunzinger and a note on a specimen of Fungia concinna Verrill. Proc US Nat Mus 30: 827–832. [BHL]

Veron JEN (1986) Corals of Australia and the Indo-Pacific. Angus & Robertson Publication, North Ryde, NSW.

Veron JEN (1992) Environmental control of Holocene changes to the world's most northern hermatypic coral outcrop. Pac Sci 46: 405–425. [ScholarSpace]

Veron JEN (2000) Corals of the world, vol. 2. Australian Institute of Marine Science, Townsville.

Veron JEN, Pichon M (1980) Scleractinia of eastern Australia, part III. Families Agariciidae, Siderastreidae, Fungiidae, Oculinidae, Merulinidae, Mussidae, Pectiniidae, Caryophylliidae, Dendrophylliidae. Australian Institute of Marine Science, Townsville. [BHL]

Yabe H, Sugiyama T (1941) Recent reef-building corals from Japan and the

South Sea Islands under the Japanese mandate. II. Sci Rep Tohoku Imp Univ

2nd Ser Geol, spec vol 2: 67-91, pls. 60-104. [東北大学]

執筆者:立川浩之

Citation:

更新履歴:

2025-09-28 公開