Fungiidae クサビライシ科

Cycloseris Milne Edwards & Haime, 1849

Fungia Lamarck, 1801: 369 (part).

Psammocora Dana, 1846: 344 (part).

Coscinaraea Milne Edwards & Haime, 1848: 496 (part).

Cycloseris Milne Edwards & Haime, 1849: 72.

Diaseris Milne Edwards & Haime, 1849: 72.

Lithophyllon Rehberg, 1892 : pl. 2, figs. 10–12 (part).

Fungia (Cycloseris): Hoeksema 1989: 30.

マンジュウイシ属 西平・Veron, 1995

アクロバットサンゴ属 白井 in 白井・佐野, 1985: 225 (Diaseris の和名として).

マンジュウイシ属 西平・Veron, 1995: 234.

ワレクサビライシ属 西平・Veron, 1995: 239 (Diaseris の和名として).

本属の和名としては、ジュニアシノニムである Diaseris に対して提唱されたアクロバットサンゴ属が最も古いと思われるが、この和名は提唱以後全く使われていないと考えられる。その後、西平・Veron (1995) はマンジュウイシ属とワレクサビライシ属 (Diaseris の和名として) の両者を提唱した。本WEB図鑑では、現在 Diaseris が Cycloseris のジュニアシノニムとされていることと、本属のタイプ種 Cycloseris cyclolites マンジュウイシの和名を語幹とすることから、マンジュウイシ属を本属の和名として採用することを提唱する。

本属に含まれる日本産種

Cycloseris costulata (Ortmann, 1889) スジマンジュウイシ

Cycloseris cyclolites (Lamarck, 1815) マンジュウイシ

Cycloseris distorta (Michelin, 1842) ユガミマンジュウイシ (本WEB図鑑による新称)

Cycloseris explanulata (van der Horst, 1922) アミメマンジュウイシ (※)

Cycloseris fragilis (Alcock, 1893) ウスマンジュウイシ (本WEB図鑑による新称)

Cycloseris mokai (Hoeksema, 1989) カワラマンジュウイシ (※)

Cycloseris sinensis Milne Edwards & Haime, 1851 シナマンジュウイシ

Cycloseris somervillei (Gardiner, 1909) コバンマンジュウイシ (本WEB図鑑による新称)

Cycloseris tenuis (Dana, 1846) マンジュウイシモドキ

Cycloseris wellsi (Veron & Pichon, 1980) ウェルズヤスリサンゴ (※)

(※) は分子系統解析により本属に含められることとなった固着性・多口性の種

なお、従来日本産の Cycloseris vaughani として報告されたものは C. tenuis と同定される種であり、また C. curvata として報告されたものは C. costulata である可能性が高いため、本WEB図鑑のマンジュウイシ属リストには含めていない。また、従来本属に含まれていた Cycloseris hexagonalis ムツカドマンジュウイシは新属 Sinuorota に移され (Oku et al. 2017)、現在の学名は Sinuorota hexagonalis である。

本属の解説 (便宜上、自由生活性・単口性の種群と固着性・多口性の種群に分けて解説する)

自由生活性・単口性の種群: 成体のサンゴ体は自由生活性で、基本的に単口であるが、稀に口内出芽または口周辺出芽により複数の口を持つことがある。サンゴ体の輪郭は円形から楕円形で、幼体では六角形を呈することもある。多くの種において、自由生活性のサンゴ体の自切

(縦分裂) により扇形 (楔形) の複数の断片が形成され、それぞれの断片が独立したサンゴ体となる無性生殖が知られている。縦分裂により形成された扇型の破片は、断面部分から新たな骨格が形成されて複数の扇形の小片の集合したサンゴ体となり、成長するとそれぞれの小片が分離して独立したサンゴ体となることを繰り返す。本WEB図鑑では、芽体からの分離

(横分裂) 後に成長した円形~楕円形のサンゴ体を「通常型のサンゴ体」、縦分裂 により形成された扇型の破片および破片より再生した扇形の小片の集合からなるサンゴ体を「ワレクサビライシ型のサンゴ体

(注)」と記す。なお、通常型のサンゴ体が縦分裂ではなく物理的な外力等により破損した場合は、ワレクサビライシ型に移行せずに通常型のサンゴ体の形態に向かって再生が進む。通常のサンゴ体が縦分裂を開始する要因については、環境水の循環の不足や微細な底質の存在などの条件が推定されているが

(Hoeksema 1989, Hoeksema & Moka 1989)、必ずしも明らかになっていない。

サンゴ体壁は無孔であるが、縦分裂に伴い周縁部から中心に向かう放射状のスリットが形成されることがある。隔壁の縁辺は尖った細かい鋸歯で縁取られる。隔壁側面の顆粒は隔壁縁辺と垂直な列状に配列することが多い。肋は縁辺に細かい尖った顆粒を持ち、鋸歯状となることが多い。触手は透明~淡褐色で短い。

(注) ワレクサビライシという名称は、かつて縦分裂によって扇形の小片に分割するマンジュウイシ類の和名として使用され、複数種が含まれていた (本WEB図鑑の

Cycloseris distorta ユガミマンジュウイシのページを参照)。本図鑑では、縦分裂・小片再生の形態となったマンジュウイシ類の総称として、便宜的に「ワレクサビライシ型」の用語を用いる。

固着性・多口性の種群: サンゴ体は固着性・多口性 (群体性)で被覆状。口はサンゴ体の上面にほぼ一様に分布し、サムナステロイド型に配列する。サンゴ体壁は無孔。

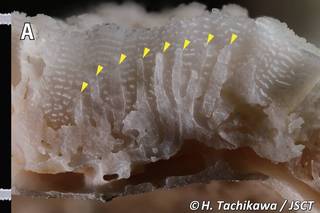

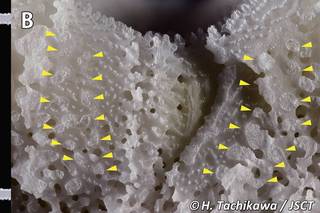

本種群は、従来の骨格形態による分類でクサビライシ科の Lithophyllon カワラサンゴ属、ヤスリサンゴ科の Coscinaraea ヤスリサンゴ属および Psammocora アミメサンゴ属 (注) に含められていた3種が、骨格の微細形態および分子系統学的な近縁性を根拠としてクサビライシ科の Cycloseris マンジュウイシ属に含められることになったものである。これまでヤスリサンゴ科に含まれていた C. explanulata および C. wellsi は、隣接する隔壁間がクサビライシ科の固有派生形質である複合シナプティキュラで結合されることで、隔壁間の結合が単純シナプティキュラである他のヤスリサンゴ科の種とは明確に識別される

(図1:複合シナプティキュラと単純シナプティキュラの違いの詳細は Gill (1980) を参照)。また、分子系統学的な近縁性と合わせて、口間隔壁が存在することや隔壁に触手葉が見られることなども、これら2種がクサビライシ科に含まれることの根拠とされる

(Benzoni et al. 2007, 2012)。C. mokai は、分子系統解析によりマンジュウイシ属のクレードに内包され、L. undulatum カワラサンゴとの形態的類似は収斂によるものと考えられている (Gittenberger et al. 2011)。これらの3種は、自由生活性・単口性のマンジュウイシ属のクレードの中の3つの異なった系統からそれぞれが独自に固着性・多口性の形質を獲得したものと推定されている

(Benzoni et al. 2012)。

なお、これら3種の固着性・多口性マンジュウイシ属種群と、固着性・群体性でサムナステロイド型のサンゴ個体配列を持つ他の分類群とを明確に識別するシナプティキュラ以外の形態形質を見出すことは困難である。各種の形態的特徴についてはそれぞれの種のページを参照されたい。

注:アミメサンゴ属は現在はヤスリサンゴ科からアミメサンゴ科に移されている。

図1. サンゴ体破断面に見る複合シナプティキュラ (A) と単純シナプティキュラ (B)。黄色矢印は各シナプティキュラの断面を示す。A: Cycloseris wellsi ウェルズヤスリサンゴ (クサビライシ科) の複合シナプティキュラ。個々の複合シナプティキュラはサンゴ体壁 (下方) から隔壁縁辺 (上方)

に向かって長く延びる構造物で、複数が間隔をおいて配列する。B: Coscinaraea cf. monile (ヤスリサンゴ科) の単純シナプティキュラ。 断面がほぼ円形の構造物である単純シナプティキュラがサンゴ体壁から隔壁縁辺に向かって一列に並び、複数の列が間隔をおいて配列する。スケールは一目盛 5 mm。

タイプ種:Fungia cyclolites Lamarck, 1816 (単型によるタイプ種).

学名の由来: Gr: kyklos, circle; Gr: seris, lettuce. ギリシャ語の kyklos (円) と seris (レタス)

の組み合わせで、本属のサンゴ体の形態をなぞらえたもの (Wood 1983)。

和名の由来:本属のタイプ種 C. cycloseris の和名マンジュウイシを引用し属名としたものと思われる。

備考: Milne Edwards & Haime (1849) は、Dana (1846) の設立した Fungiidae クサビライシ科のうち、「単体で自由生活性、隔壁は多数で内端で結合する」ものを

Cycloseris とした。その後、Quelch (1886) は Cycloseris および Pachyseris, Domoseris (= Leptoseris), Psammocora, Oxypora などを含む新科 Cycloseridae を提唱し、Fungia, Halomitra, Podabacia, Sandalolitha などを含む Fungiidae とは別科とするなど、Cycloseris の分類学的な位置は安定しなかった。20世紀初頭、Döderlein (1902) は Cycloseris を含む単口性のクサビライシ類を全て Fungia 属とし、形態による属内のグループ分けを行った。現在の Cycloseris に含まれる種群は、Döderlein (1902) の Fungia "Patella-Gruppe" が基本となっている。その後 Vaughan & Wells (1943) は Cycloseris 属を復活させ、以後の分類学的な研究ではほぼ一貫して属 (Hoeksema (1989)のみ Fungia の亜属) として扱われている (本WEB図鑑のクサビライシ科のページの表1を参照)。

Wells (1966) は、古生物学的な検討から、クサビライシ科のうち Cycloseris が最も古い化石記録 (古第三紀暁新世) を持つことを示し、またサンゴ体壁が無孔で隔壁・肋の鋸歯が微小な棘からなるなどの形質を祖先的形質と考え、本属をクサビライシ科の中で最も原始的なグループとした。Veron

& Pichon (1980) もこの考えを踏襲している。一方、クサビライシ科の分子系統学的な再検討を行った Gittenberger

et al. (2011) は、彼らの得た複数の分子系統樹のいずれにおいても Cycloseris 属のクレードが Pleuractis ゾウリイシ属に内包されるため、Cycloseris が祖先的であるとは言えないことを示した。彼らはあわせてクサビライシ科の中の固着性・群体性の属 Lithophyllon に含まれていた L. mokai が分子系統学的に Cycloseris の種群に内包されることを示し、新組み合わせ C. mokai を提唱した。その後、Benzoni et al. (2012) は、分子系統学的データに基づきヤスリサンゴ科の Psammocora explanulata および Coscinaraea wellsi を Cycloseris に編入した。これらにより、Cycloseris は自由生活性・単口性の種群と固着性・多口性の種群を含む、形態的には統一されていない属となった。

一方、Oku et al. (2017) は、従来 Cycloseris に含まれていた C. hexagonalis ムツカドマンジュウイシが他のマンジュウイシ属の種群と遺伝的に大きく離れることを示し、本種に対し新属 Sinuorota ハグルマサンゴ属を設立した。これらの結果、現在 Cycloseris は14種の有効種を含むこととなり、クサビライシ科の中で最も種の多様性に富んだ属となっている (Hoeksema & Cairns 2025)。

なお、Diaseris は Milne Edwards & Haime (1849) により「Cycloseris と類似するが複数の部分からなり、成長すると分裂する」属として Cycloseris と同時に提唱されたが、その後の多くの研究で Cycloseris の多くの種が通常型とワレクサビライシ型の両方の形態を取ることが示され (例えば Döderlein 1902, Gardiner 1909,

Boschma 1925 など)、Diaseris は Cycloseris のジュニアシノニムとして扱われてきた。しかしながら Veron & Pichon (1980) は Diaseris を D. distorta と D. fragilis の2種を含む、縦分裂により無性生殖をする属として復活させた。西平・Veron (1995) や内田・福田 (1989) はこの扱いに準じ、Diaseris には主にサンゴ体の大きさで識別される2種が含まれるとしており、Veron (2000) もこの扱いを継続している。一方、Hoeksema (1989)

は、Cycloseris の多くの種で生活史の中で縦分裂が起こりうることを改めて示し、Diaseris を独立属として扱うことはできないとし、WoRMS もこの扱いを採用している (Hoeksema & Cairns 2025)。本WEB図鑑での検討の結果、日本産の

Cycloseris のうち少なくとも C. distorta, C. fragilis, C. sinensis の3種は通常型とワレクサビライシ型の両方の形態を取るがことが示され、Hoeksema (1989) および WoRMS の扱いが支持された。また、これら3種のワレクサビライシ型の形態のものはいずれも扇形のサンゴ体の半径が

10~15 mm 程度のものが多いが、どの種も半径 35~40 mm 以上の大型となることがあるため、大きさによる種の識別はできないことが明らかとなった。

なお、D. distorta にはワレクサビライシ、D. fragilis にはオオワレクサビライシの和名が用いられているが、これらの和名で報告されたものにはそれぞれに複数の種が含まれていることが明らかであり、またこれらの命名の基準となった標本を特定することはできない。このため、本WEB図鑑では

C. distorta および C. fragilis に新称和名を与え、本属に含まれる日本産種の和名を整理した。詳細についてはそれぞれの種のページを参照されたい。

引用文献:

Benzoni F, Arrigoni R, Stefani F, Reijnen BT, Montano S, Hoeksema B (2012) Phylogenetic position and taxonomy of Cycloseris explanulata and C. wellsi (Scleractinia: Fungiidae): lost mushroom corals find their way home. Contrib Zool 81: 125–146. [ResearchGate]

Benzoni F, Stefani, Stolarski J, Pichon M, Mitta G, Galli P (2007) Debating phylogenetic relationships of the scleractinian Psammocora: molecular and morphological evidences. Contrib Zool 76: 35–54. [ResearchGate]

Boschma H (1925) Madreporaria 1. Fungiidae. Papers from Dr. Th Mortensen's Pacific expedition 1914-16. 28. Videnskabelige Meddelelser 79: 185–259. [BHL]

Dana JD (1846) Zoophytes. United States exploring expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 under the command of Charles Wilkes, U.S.N. Vol. VII. Lea and Blanchard, Philadelphia. [Smithson Lib]

Döderlein L (1902) Die Korallengattung Fungia. Abhandlungen herausgegeben von der senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 27: 1–162, I–XXV. [BHL]

Gardiner JS (1909) The madreporarian corals: 1. The family Fundiidae, with a revision of its genera and species and an account of their geographical distribution. Trans Linn Soc Lond 2nd Ser Zool 12: 257–290, pls 33–39. [BHL]

Gill GA (1980) The fulturae (”compound synapticulae”), their structure and reconsideration of their systematic value. Acta Palaeontol Pol 25: 301-310. [Acta Palaeontol Pol]

Hoeksema BW (1989) Taxonomy, phylogeny and biogeography of mushroom corals (Scleractinia Fungiidae). Zool Verh 254: 1-295. [ResearchGate]

Hoeksema BW, Cairns S (2025) World List of Scleractinia. Cycloseris Milne Edwards & Haime, 1849. Accessed through: World Register of Marine Species at: https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=204552 on 2025-06-27.

Hoeksema BW, Moka W (1989) Species assemblages and phenotypes of mushroom corals (Fungiidae) related to coral reef habitats in the Flores Sea. Neth J Sea Res 23: 149–160. [ResearchGate]

Lamarck JB (1801) Système des animaux sans vertèbres, ou tableau général des classes, des ordres et des genres de ces animaux; Présentant leurs caractères essentiels et leur distribution, d'apres la considération de leurs rapports naturels et de leur organisation, et suivant l'arrangement établi dans les galeries du Muséum d'Histoire Naturelle, parmi leurs dépouilles conservées; Précédé du discours d'ouverture du Cours de Zoologie, donné dans le Muséum National d'Histoire Naturelle l'an 8 de la République. Published by the author and Deterville, Paris: viii + 432 pp [BHL]

Milne Edwards H, Haime J (1848) Note sur la classification de la deuxième tribu de la famille des Astréides. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Paris. 27: 490–497. [BHL]

Milne Edwards H, Haime J (1849) Mémoire sur les Polypes appartenant à la famille des Oculinides, au groupe intermédiaire des Pseudastréides et à la famille des Fongides. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Paris. 29: 67-73. [BHL]

西平守孝・Veron JEN (1995) 日本の造礁サンゴ類. 海游社, 東京.

Oku Y, Naruse T, Fukami H (2017) Morpho-molecular evidence for polymorphism in the mushroom coral Cycloseris hexagonalis (Scleractinia: Fungiidae), with a new phylogenetic position and the establishment of a new genus for the species. Zool Sci 34: 242-251 [ResearchGate]

Quelch JJ (1886) Report on the Reef-corals collected by H.M.S. 'Challenger' during the years 1873-76. Report on the Scientific Results of the Voyage of H.M.S. Challenger during the years 1873–1876. Zoology. 16: 1-203, pl 1-12. [Lib 19C Sci]

Rehberg H (1892) Neue und wenig bekannte Korallen. Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften Hamburg. 12: 1-50.

白井祥平・佐野芳康 (1985) 石垣島周辺海域サンゴ礁学術調査報告書. 太平洋資源開発研究所, 石垣.

内田紘臣・福田照雄 (1989) 沖縄海中生物図鑑 第9巻 サンゴ. 新星図書出版, 浦添.

Veron JEN (2000) Corals of the world, vol. 2. Australian Institute of Marine Science, Townsville.

Veron JEN, Pichon M (1980) Scleractinia of eastern Australia, part III. Families Agariciidae, Siderastreidae, Fungiidae, Oculinidae, Merulinidae, Mussidae, Pectiniidae, Caryophylliidae, Dendrophylliidae. Australian Institute of Marine Science, Townsville. [BHL]

Wells JW (1966) Evolutionary development in the scleractinian family Fungiidae. In: Rees WJ (ed) The Cnidaria and their evolution. Symp Zool Soc London 16: 223–246, 1 pl. Academic Press.

Wood EM (1983) Corals of the world, biology and field guide. T.F.H. Publications,

Hardcover.

執筆者:立川浩之

Citation:

更新履歴:

2024-11-27 簡易版公開

2025-09-28 公開