Acroporidae ミドリイシ科

Montipora コモンサンゴ属

Montipora florida Nemenzo, 1967

(Figs. 1-4)

Montipora florida Nemenzo, 1967: 43, pl. 14, fig. 2, pl. 15, fig. 1 [Puerto Galera Bay,

Oriental Mindoro]; Veron 2000: vol. 1, 74, figs. 1-4; Nomura, Naruse &

Yokochi 2017: 10, figs. 4-6; Yokochi et al. 2019: 42.

ハナコモンサンゴ 野村・成瀬・横地, 2017

(図1-4)

ハナコモンサンゴ 野村・成瀬・横地, 2017: 10, 図4-6; 横地ら 2019: 42.

図1. ハナコモンサンゴ. Fig. 1. Montipora florida Nemenzo, 1967.

A-H. SMP-HC 3257, 和名基準標本. 八重山諸島西表島船浮湾, 水深 22 m, 2016-06-22: A, B. 群体; C. サンゴ体上面; D, E. 同, 個体とその周囲; F. 同, 共骨表面の棘とその土台; G. サンゴ体下面; H. 同, 個体とその周囲.

定規の目盛り: 1 mm. スケールバー: 1 mm. 写真: 野村恵一撮影.

図2. ハナコモンサンゴ. Fig. 2. Montipora florida Nemenzo, 1967.

A-F. SMP-HC 3062A. 船浮湾, 水深 20 m. 2016-06-22: A. 群体; B. サンゴ体上面; CD,同,個体とその周囲; E,同,共骨断面; F,サンゴ体下面.

G. SMP-HC 3062B. 群体. 船浮湾, 水深 20 m. 2016-06-22.

H. SMP-HC 3062C. 群体. 船浮湾, 水深 20 m. 2016-06-22.

定規の目盛り: 1 mm. スケールバー: 1 mm. 写真: A, G, H. 横地洋之撮影; B-F. 野村恵一撮影.

図3. ハナコモンサンゴ. Fig. 3. Montipora florida Nemenzo, 1967.

A. SMP-HC 3253A. 群体. 船浮湾, 水深 17 m. 2016-06-22

B-D. SMP-HC 3253B. 船浮湾, 水深 17 m. 2016-06-22: B, C. 群体板状部内面; D. サンゴ体板状部内面, 個体とその周囲.

E, F. SMP-HC 3253C. 群体. 船浮湾, 水深 17 m. 2016-06-22.

G, H. SMP-HC 2587. 群体. 八重山諸島西表島網取湾, 水深 12 m. 2014-06-30.

定規の目盛り: 1 mm. スケールバー: 1 mm. 写真: 野村恵一撮影.

図4 ハナコモンサンゴ. Fig. 4. Montipora florida Nemenzo, 1967.

A-D. SMP-HC 4241. 八重山諸島石垣島名蔵湾, 水深 26 m. 2024-10-04: A-C. 群体; D. サンゴ体上面,個体とその周囲.

E-H. 浅瀬でみられた群落ならびに群体. パラオロングアイランドビーチ, 水深 2-3 m. 2024-04-16.

定規の目盛り: 1 mm. スケールバー: 1 mm. 写真: 野村恵一撮影.

形態:群体は単葉もしくは複葉の花冠状を成し、長径は 60 cm に達する。上面もしくは内面は基本的に大型突起を欠く。葉状部はおよそ45度から90度の角度で立ち上がり、しばしば渦を巻く。葉状部は薄く、厚さは縁で約 1.5 mm、縁から 5 cm の距離で約 2.5 mm である。群体は老成すると葉状部が複数の板状に分裂し、やがては崩落する。

サンゴ体上面もしくは内面では共骨は霜柱状突起を含む微小突起を欠く。時に個体後方 (サンゴ体中央側) の共骨が低いドーム状に隆起して疣状突起が形成される。疣状突起の発達度合いはサンゴ体によって異なり、発達しても分布は疎らかつ不均一で、平均短径は 1.4 mm、最大短径は 2.5 mm、平均高は 1.3 mm である。疣状突起の高幅比

(高さ/短径) は 0.9 で、高さは短径よりもやや小さい。粒状突起はしばしば形成されるが、コリンの形成は稀である。時に不明瞭な放射状または同心円状の畝状突起が認められる。疣状突起が分布するサンゴ体では、個体壁が認められる。

個体の分布には粗密があるが、概して疎らに分布し、個体間隔は個体3個分以内である。個体はたいてい密生した棘の中に埋没する。個体はサンゴ体縁部では縁方向に傾斜する傾向があるが、縁部以外では基本的に共骨面に対して垂直方向を向く。莢径は平均 0.7

(範囲は 0.5~0.8) mmで、個体の大きさは本属中では中程度である。隔壁は鋸歯状もしくは準板状を成し、ほぼ垂直方向に並び、幾分ねじれ、しばしば先端は丸く膨らむ。軸柱は認められないか弱く発達する。方向隔壁は莢開口面より突出しないか弱く突出し、長さは平均 0.9R である。1次隔壁は完全・規則的か完全・不規則で、突出せず、長さは平均 0.7R である。2次隔壁は不規則・不完全で、痕跡的な場合が多い。莢壁は部分的に認められるか棘に被われて視認出来ない。裸地帯は不明瞭である。

共骨表面の網目は円型か楕円形を成し、目合いは平均 0.14 mm、網目はフレームよりも幅狭く、表面の肌理は細かい。棘は基本的に共骨面から立ち上がった棒状、薄片状、テーブル状もしくは掌状をした土台の上縁に放射状に分布する。土台の高さは約 0.2 mm、長径は約 0.4 mm、棘の長さは平均 0.10 mm で、棘の表面は顆粒状突起に密に被われる。なお、棘の土台の上縁は成長と共に互いに連結して、新たな共骨表層面を形成する。

サンゴ体下面もしくは外面におけるエピテカの発達度合いはサンゴ体により変異が認められるが、たいてい発達が悪い。共骨表面は時に縁方向に傾斜した疣状突起やそれが側扁成長したヘラ状の突起が散在する。疣状突起の短径は約 2 mm、長さは約 3 mm、ヘラ状突起の短径は約 5 mm、長さは約 15 mm にそれぞれ達する。個体は疎らに分布し、共骨中に埋没し、莢径は平均 0.6 mm である。

生時の色彩は一様な褐色もしくは淡褐色、灰褐色もしくは赤褐色で、群体周縁ならびにポリプは明色を呈する場合が多い。

識別点:本種の重要な分類形質 (サンゴ体は薄い葉状部または板状部を持つ、霜柱状突起を欠く、棘は特異な土台上に分布する) は Montipora sp. URASOKO ウラソココモンサンゴとも共有する。両者は野外では群体形の違いに基づいて明瞭に区別される。すなわち、本種は小さな基盤から単葉または複葉の葉状部をおおよそ45度以上の角度で立ち上げるのに対し、ウラソココモンサンゴは被覆状基盤から板状部を水平に伸ばす。また、本種はウラソココモンサンゴに比べ葉状部

(板状部) がやや薄いこと (縁から 5 cm の距離における厚さは前者が約 2.5 mm、後者が約 3.5 mm)、概して個体壁やエピテカの発達が悪いことで、この種と区別される。

なお、ミトコンドリア調整領域をマーカーに用いた分子系統解析では、本種とウラソココモンサンゴは共通の祖先ノードを持つものの、それぞれ高いブートストラップ値によって支持された独立したクレードを形成した

(野村・鈴木 2024)。

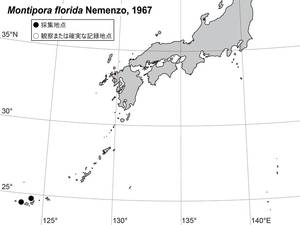

分布と生態:国内では八重山諸島石垣島や西表島に、海外ではフィリピンカラミアン諸島やパラオに産する。国内では内湾のやや深所 (平均出現水深は 19 m、水深範囲は 15~26 m)

に生息するが、パラオでは水深 2~3 m の浅所で観察された。たいてい群落を形成する。

分布と生態:国内では八重山諸島石垣島や西表島に、海外ではフィリピンカラミアン諸島やパラオに産する。国内では内湾のやや深所 (平均出現水深は 19 m、水深範囲は 15~26 m)

に生息するが、パラオでは水深 2~3 m の浅所で観察された。たいてい群落を形成する。

和名の由来:花が咲き乱れることを意味するラテン語の種小名 (floridus = flowery) に因む。和名基準標本は SMP-HC 3257 (西表島船浮湾産)。

備考:八重山諸島では本種は比較的深所に産し、また部分的に崩落した群体が多く、群落は学名のような「花が咲き乱れた」ような美しい印象は持たれなかった。ただし、パラオでは水深 2~3 m の浅所において、学名通りの美しい群落が観察された

(図4E, F)。

引用文献:

Nemenzo F (1967) Systematic studies on Philippine shallow-water scleractinians. VI Suborder Astrocoeniina (Montipora and Acropora). Nat Appl Sci Bull Univ Philipp 20: 1-141, 143-223

野村恵一・成瀬貫・横地洋之 (2017) 八重山諸島で採集された花冠状群体を形成するコモンサンゴ類 (イシサンゴ目ミドリイシ科) 2種. Fauna Ryukyuana 35: 5–15. [琉球大学学術リポジトリ]

野村恵一・鈴木豪 (2024) 日本産コモンサンゴ類のミトコンドリア分子系統. マリンパビリオン 特別号16. [串本海中公園]

Veron JEN (2000) Corals of the world, vol. 1. Australian Institute of Marine Science, Townsville.

横地洋之・下池和幸・梶原健次・野村恵一・北野裕子・松本尚・島田剛・杉原薫・鈴木豪・立川浩之・山本広美・座安佑奈・木村匡・河野裕美 (2019)

西表島網取湾の造礁サンゴ類. 西表島研究 2018, 東海大学沖縄地域研究センター所報 36-69.

執筆者:野村恵一・鈴木豪

Citation:

更新履歴:

2025-05-04 公開