Acroporidae ミドリイシ科

Montipora コモンサンゴ属

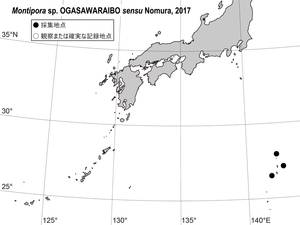

Montipora sp. OGASAWARAIBO sensu Nomura, 2017

(Figs. 1-3)

Montipora sp. OGASAWARAIBO Nomura, 2017: 138, fig. 1 (21).

オガサワライボコモンサンゴ 野村, 2017

(図1-3)

オガサワライボコモンサンゴ 野村, 2017: 138, 図1 (21).

図1. オガサワライボコモンサンゴ. Fig. 1. Montipora sp. OGASAWARAIBO sensu Nomura, 2017.

A-H. SMP-HC 3197, 和名基準標本. 小笠原諸島母島群島母島, 水深 12m. 2016-02-20: A, B. 群体; C, D. サンゴ体上面; E, F. 同, 個体とその周囲; G. サンゴ体下面; H. 同, 個体とその周辺.

定規の目盛り: 1 mm. スケールバー: 1 mm. 写真: 野村恵一撮影.

図2. オガサワライボコモンサンゴ. Fig. 2. Montipora sp. OGASAWARAIBO sensu Nomura, 2017.

A. SMP-HC 3123, 群体. 小笠原諸島母島群島母島, 水深 2 m. 2016-02-15.

B-D. SMP-HC 3126. 母島, 水深 2 m. 2016-02-15: B, C. 群体; D. サンゴ体板状部上面, 個体とその周囲.

E. SMP-HC 3178, 群体. 小笠原諸島母島群島向島, 水深 17 m. 2016-02-19.

F-H. SMP-HC 3271, 群体. 小笠原諸島父島群島父島, 水深 10 m. 2016-09-22.

定規の目盛り: 1 mm. スケールバー: 1 mm. 写真: 野村恵一撮影.

図3. オガサワライボコモンサンゴ. Fig. 3. Montipora sp. OGASAWARAIBO sensu Nomura, 2017.

A-C. SMP-HC 3292. 小笠原諸島聟島群島聟島, 水深 10 m. 2016-09-24: A. 群体; B, C. サンゴ体上面, 個体とその周囲.

D-F. SMP-HC 3429. 小笠原諸島父島群島父島, 水深 2 m. 2017-02-08: D. 群体; E. サンゴ体上面; F. 同, 個体とその周囲.

G, H. SMP-HC 3467, 群体. 父島, 水深 3 m. 2017-02-13.

定規の目盛り: 1 mm. スケールバー: 1 mm. 写真: 野村恵一撮影.

形態:群体は単葉状もしくは複葉状、稀に被覆板状を成す。基本的に大型突起を欠くが稀に瘤状突起を持ち、長径は 1 m に達する。葉状部は大きく波を打って水平からおよそ45度の角度で広がり、やや薄く厚さは縁で約 3 mm、縁から 5 cm の距離で約 5 mm である。

サンゴ体葉状部上面では共骨は霜柱状突起を含む微小突起を欠く。共骨上には疣状突起とコリンの小型突起が全面にわたってやや密に分布する。サンゴ体縁部では疣状突起は個体後方

(サンゴ体中央方向) に生じ、成長するにつれて縁方向に傾斜すると共にその後方が鼻筋状に伸びてコリンを形成する。また、コリンと疣状突起は破線状の放射列を形成する。疣状突起はドーム状もしくは頭の丸い円柱状を成し、しばしば側扁し、平均短径は 1.4 mm、最大短径は 2.1 mm、平均高は 2.6 mm、最大高は 4.3 mmである。疣状突起の高幅比

(平均高/平均短径) は平均 1.8 で、高さは短径よりも顕著に大きい。コリンは直立し側面はほぼ平坦で、放射方向に並び、同心円方向には形成されない。コリンの平均幅は 1.4 mm、平均高は 2.5 mmで、長さは最長で 20 mm に達し、隣接するコリンとの正中線間の距離は約 2.5 mmである。個体壁は欠くか、時に弱く発達する。

個体は小型突起間に分布し、平行するコリン間では1列 (稀に2列) に並ぶ。個体間隔は個体2個体分以内であるが、サンゴ体縁部では間隔はより広く、また同部の個体は縁方向に傾斜する。個体はたいてい莢壁の伸長に伴ってやや突出するが、時に個体壁内に窪む。莢径は平均 1.0

(範囲は 0.9-1.1) mm で、個体の大きさは属内では大きい。方向隔壁を含む1次隔壁はほぼ同長で準板状か鋸歯状を成し、莢奥中心で接近もしくは接合し、しばしば弱い軸柱を形成する。方向隔壁を含む1次隔壁はほぼ完全・規則的で長さは平均 0.5R、2次隔壁はたいてい不完全・不規則で長さは平均 0.3R である。莢壁はたいてい明瞭で、たいてい共骨面より突出する。裸地帯は部分的に明瞭である。

共骨表面の目合いは小型突起間では平均 0.16 mm で肌理は中程度、小型突起上では肌理は突起間と同じかやや細かい。棘は小型突起間では短い棒状を成し長さは 0.1 mm、小型突起上では細長い棒状もしくは薄片状を成し長さは 0.2 mm で、棘の上縁には時に顆粒状突起が弱く発達する。

サンゴ体葉状部下面ではエピテカは発達せず、表面はたいてい小型突起を欠き滑らかであるが、稀に個体後方に疣状突起が形成される場合がある。個体はたいてい疎らに分布して顕著に突出し、莢径は平均 0.8 mm である。

生時の色彩は共肉がたいてい一様な淡褐色、時に淡赤褐色や淡黄褐色、ポリプは共肉と同じか明色を呈する。

識別点:本種が持つ形態的特徴 (群体形は葉状、霜柱状突起を欠く、疣状突起が密生し、サンゴ体縁部にコリンと疣状突起が破線状に並ぶ放射列を形成する) は

Montipora mactanensis ホウシャコモンサンゴ、M. palawanensis メイズコモンサンゴ、M. sp. FUCHIMURA フチムラサキコモンサンゴ、M. ambigua、ならびに M. verruculosa とも共有する。ホウシャコモンサンゴはサンゴ体中央まで続く長い放射列を持つことで、メイズコモンサンゴは放射方向のみならず同心円方向にもコリンが生じ時に入り組んだ迷路模様を形成することで、フチムラサキコモンサンゴは中型の疣状突起

(短径は約 2.0 mm) を持つことで、M. verruculosa は疣状突起がやや大きく (短径 1.8 mm) ひしめく様に密生することで、M. ambigua は疣状突起が低く高幅比は約 1.0 で放射列は短く不明瞭であることで、それぞれ本種と区別される。

和名の由来:疣状突起を持つことと、小笠原諸島特産種であることに因む。和名基準標本は SMP-HC 3197 (母島産)。

備考:本種は既知種の中に該当するものが見当たらないため、小笠原諸島固有の未記載種であると思われる。

引用文献:

野村恵一 (2017) 小笠原諸島の有藻性イシサンゴ群集. In: 東京都小笠原支庁, 平成28年度小笠原諸島海域生態調査委託報告書. 小笠原自然文化研究所,

小笠原, pp 95-179. [小笠原世界遺産センター]

執筆者:野村恵一・鈴木豪

Citation:

更新履歴:

2025-05-04 公開